本站1月2日讯 随黄河而行,遇山遇水,于博兴处遇千亩“青绿”连绵。

近年来,博兴黄河河务局高度重视防洪工程用地的开发利用,经过不断探索,连片建成千亩“防洪工程用地高质量开发基地”,实现了从旧貌到新颜的蝶变。

一花独放不是春

穿梭时光的隧道,来到2020年的秋天,在这个收获的季节,博兴黄河河务局开启了连片造绿的奋斗历程。

此时的防洪工程用地已存在一些绿色亮点,如打渔张森林公园、百果园。但如同碧玉夹棉絮,这些丰润的青绿之间夹杂着成片的枯黄。

一花独放不是春,百花齐放春满园。如何打通亮点,实现串珠成链、风景成线?这成为困扰该局发展的难题。经过层层开会研讨和日复一日的实地调研,该局决定在淤背区开始第一期试验。

“该地段150余亩,灌溉条件差,能代表黄河防洪工程土地的种植条件。如果此次试点成功,就能实现“百花齐放”的集成式发展了。”该局经济办主任高波笑着说,他对这块“试验田”充满了信心,也饱含着期待。

秉承着因地制宜的原则,该局特地选用了耐旱树种,在“试验田”内栽种高标准国槐1500余棵、白蜡1000余棵。点点绿意绽放于枯黄之上,无硝烟的“搏黄之战”正式打响。

种植刚刚结束,各种问题接踵而来。囿于新种树苗尚小,种植行间距较大、树冠尚未展开等多种因素,该处植被覆盖率低、土地暴露面积大,既容易滋生杂草,也不利于保墒。

针对出现的问题,该局在行间套种油葵,“树上绿意盎然,树下金黄灿灿”的美景让人欣喜,也有效解决了早期存在的诸多问题,实现了经济和生态的双赢。

天工人巧日争新

“试验田”的成功提振了信心,也让该局总结了不少宝贵经验。

“要把‘立体化种植’当成防洪工程用地高质量发展的一项重要法宝!”该局经济办人员说道,“同时也要实事求是,不能盲目瞎种,不然就是‘竹篮打水一场空’!”

正所谓入山问樵,入水问渔。该局根据季节和作物习性开发了多种立体化种植作物。2022年该局尝试西瓜和蔓菁菜的百亩轮作,最终成功实现了一年两收。相关技术人员介绍,立体化种植还能够利用秸秆还田,增加土壤腐殖质,改善黄河淤背区土地贫瘠的状况。

除了立体化种植,该局积极推广松土保墒技术。由于该局大部分堤段没有灌溉配套设施,旱情成为防洪工程用地绿色开发的主要困难之一。为了最大限度利用秋季降水,该局抓住秋雨过后土壤含水量最佳时机,利用旋耕犁进行松土,破坏土壤毛细孔隙,减少水分蒸发,锁住秋雨水分。普查数据显示,采取该项技术后土地墒情得到了明显改善。同时旋耕土地也起到了杀死虫卵、清除杂草、提升工程面貌的作用。

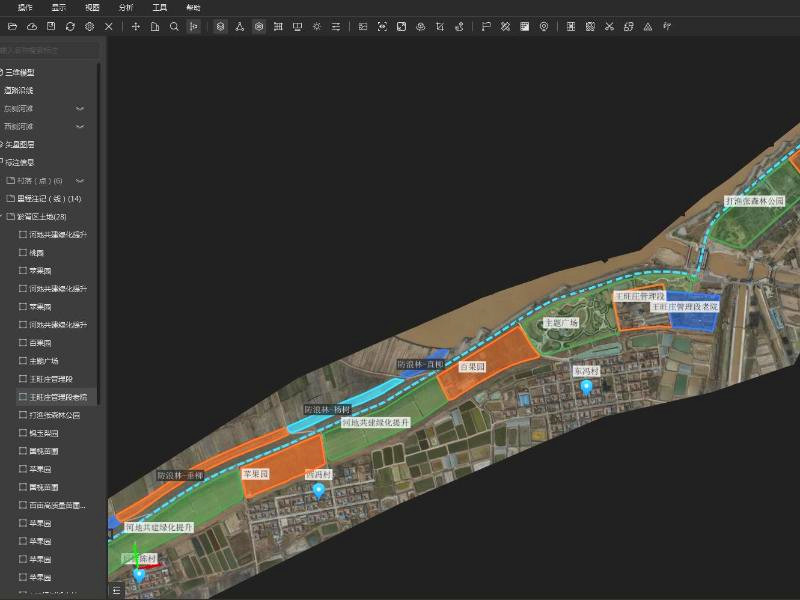

鼠标轻轻一点,土地面积、种植品种、树株存量、种植年限等信息便可一览无余、实时查询。2023年,该局在防洪工程3D建模的基础上拓展开发,录入基础数据,建成了立体直观的淤背区土地3D建模电子数据库,其不仅可以纵览全局,也可局部查看,与电子表格数据对比,区位性更强,堪比一张淤背区土地开发规划图。

“别提有多方便了!现在足不出户便可实施距离测量、高程测量、面积测量和体积测量,不仅省力气,而且效率高!”对此,该局经济办职工不禁连连赞叹。科技手段的介入,不仅使得淤背区发展管理更加智慧化,同时也大大节省了人力成本,提高了工作效率,可谓是发展的加速引擎。

星星之火已燎原

造绿,是一场探索未竟的工程。

四年来,该局始终立足整体发展规划,重点放在打通关键环节、连点成片开发上,如今星星之火已成燎原之势,“黄色障碍”终被消除,一条占地千余亩的“玉带”横贯而出,亮点纷呈——

打渔张森林公园,北国水乡造就天然氧吧,一年四季不同景邀人驻足观看;锦玉梨园,硕果压枝飘香十里,梨汁甘甜引人流连忘返;王旺庄管理段,花园式庭院盈盈绿意盎然,道道红拱门,让人重温百年建党史;百果园,采摘游玩于一体,笑语不断声渐嚣;百亩高质量苗圃盛产出优质大苗,立体化种植大放异彩;地方政府的绿化提升项目以彩叶林为主,林带布局错落有致,颜色错杂纷繁;堤顶道路两旁种植了高标准的行道树,整条道路都被绿荫覆盖……

谋定落子,水到渠成。该局用最少的投资实现了亮点的无缝衔接,不留死角。如今整体工程面貌大幅度提升,为防洪工程用地的开发利用打造了一个样板段。

未来,该局以“基地”为中心向上下游辐射,连片发展绿色经济,探索一条适合黄河防洪工程土地开发的新模式,为黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略添砖加瓦。(高波 吴汶洁)

编辑:田光 录入:徐文彪 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会