本站2月20日讯 陶城铺险工,地处山东阳谷县陶城铺黄河河段,是山东黄河左岸的第一处险工,也是黄河下游著名的险工之一。

自建成起,陶城铺险工历尽黄河决溢和战争洗礼,在风浪冲刷和时间淘洗中不断蜕变新生。百年弹指间,如今的她,正以坚实之躯和风华之茂戍守在山东黄河的西大门,护佑着人民安居、大河安澜。

陶城铺险工航拍图

大河改道 险工初现

1855年(清咸丰五年)6月,黄河在铜瓦厢发生了第六次大改道。洪水破堤而出,冲向西北,淹及封丘、祥符两县,汇至阳谷张秋镇穿越运河,夺大清河入渤海。

彼时,陶城铺河段仅有民埝为障,且“尺寸较卑,节节为之,未能连贯”,于是黄水肆意漫流,多次溃决而出。为了抵御洪水,山东巡抚丁宝祯、李元华、陈士杰等纷纷奏请于黄河下游加固民埝、修筑官堤。至光绪初年,陶城铺以上两岸堤防基本形成,溜势逐渐归一。但随着输入黄河下游的泥沙逐渐增加,至1883年(光绪九年)下游河道“淤垫日高,水势稍大便不能容,是以泛决之患年甚一年”(《再续行水金鉴》)。

事实证明,单纯加高堤防无法阻止黄河漫决,据记载,“1879年(光绪五年),陶城铺扒堤,口门宽七百一十米,未堵”“1884年(光绪十年),张秋挂剑台决口(口门宽150米)。陶城铺漫决,水入新运河”……黄水所及,村聚为墟,给人民造成深重灾难。为了保护堤防安全,1883年,清政府下令在近河民埝的靠水堤段,开始厢修“草埽”护岸工程。两年后,陶城铺险工开始修筑,共建有6道草埽坝,成为了阳谷境内黄河河段的重要抗洪屏障。

1886年开始,清政府又用乱石加抛陶城铺险工等埽坝根基,将原有草埽坝逐渐改建为乱石坝,增强抗冲能力,在防洪中起到了很大作用。据民国22年《东阿续修县志》记载:自光绪十二年“陶城铺以北民埝(即现临黄堤)自运河东岸起,下至滑口止,约长七十余里,此间虽有开决,然自添石工后,得保无虞者,十余年有成效矣。”

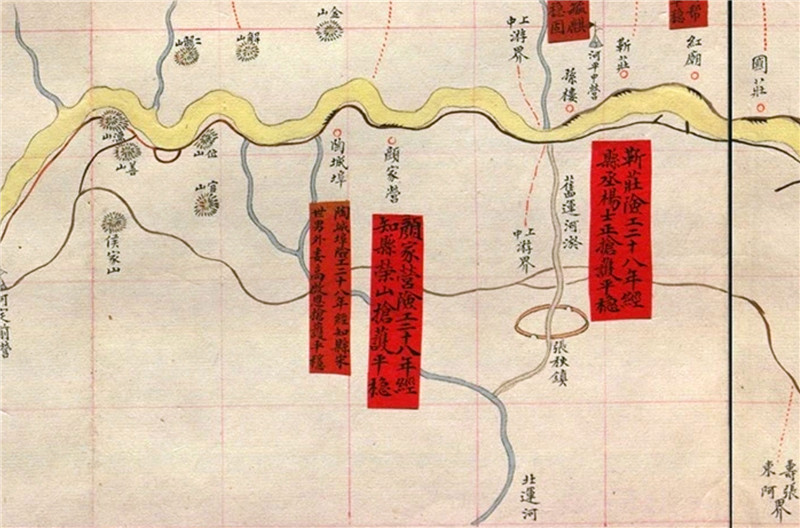

山东黄河光绪二十七八两年险工图(截选)

此后,清政府国事凋敝,再无力顾及黄河河防。民国时期,更是军阀割据,河务腐败,民国19年(1930年)9月山东河务局呈省政府主席称:“查鲁省河工因工款支绌,历年失修……以致三游工程千疮百孔,几无完肤”。至1946年,陶城铺险工等黄河下游河防工程已残存无几。

星火微芒 复堤重生

1945年抗日战争胜利后,国民党当局妄图“以水代兵”,引黄河回归故道,水淹冀鲁豫解放区。

此时的黄河故道,沿堤挖战壕,种庄稼,有些地方甚至把堤挖平了种地,护堤砖石也多移做了碉堡和墙基,黄河水一旦回归,下游解放区必然成为一片泽国。

危急时刻,中共中央指示下游解放区成立治黄机构,冀鲁豫区黄河水利委员会和山东省河务局相继成立,带领解放区人民着手修堤整险等工作。陶城铺险工也与阳谷军民一起,共同面对着炮火和洪水的生死考验。

1947年3月15日凌晨3时50分,国民党当局在黄河堤防有120余里未修复、险工37处未完成之际,下令花园口堵口工程合龙,将黄水全部放入故道。阔别故道8年的黄河水汹涌而来,瞬间淹没了无数村庄和耕地。

在这万分危急的情况下,阳谷县广大群众义无反顾投身抢堤抢险护河自救运动。是年,阳谷县本来决定动员1.6万人,实际上堤者达3万余人,“确保临黄,固守金堤,不准决口”成了阳谷军民共同的坚定信念。

1947年阳谷县五区群众踊跃参军支前

复堤过程困难重重,上有蒋机扫射,隔河有蒋军大炮轰击,危险无处不在。7月2日,阳谷张秋4000余民工抢修颜营至陶城铺险工时,突有来自东北方向的美制蒋机3架,投弹17枚,并以机枪扫射前后达2小时,3名堤工壮烈牺牲,在河堤种地的2个农民,亦遭惨死。修堤民工悲愤填膺却毫不退缩,依然冒着生命危险坚持抢修。

机枪和炮火没有击垮阳谷军民复堤的决心,阳谷县原定20天的复堤计划12天即告完成!凝聚着阳谷军民汗水和血肉的陶城铺险工迎来新生,和阳谷临黄堤、金堤众多防洪工程一起,成功抵御了1947年7月底的第一次洪水,彻底粉碎了国民党当局“以水代兵”的罪恶阴谋。

历经考验 华丽转身

新中国成立后,阳谷临黄堤和北金堤历经了三期大修堤工程,陶城铺险工坝岸也根据河势和出险情况,进行了多次改建。特别是20世纪50年代黄河下游综合利用工程——位山枢纽工程的修建和拆除,对陶城铺险工格局产生了深远影响。

1957年以前,黄河溜势由右岸刘庄坐弯折向左岸石桥护滩,由石桥又折向黄庄,那时陶城铺险工距河槽较远,洪水漫滩为稳溜不着险。1959年12月9日,位山枢纽第一拦河坝截流成功,黄河水改走柏木山和黄命山之间的拦河闸进入位山下游黄河河道,大水时拦河闸卡水,渲泄不畅,造成河道淤积,水位抬高。

1961年7月,黄河第三次洪峰溜势北移,拦河闸上游3.5千米凹形河湾处的陶城铺险工开始着险,当即进行第一次抢险,接长坝头,暂时稳定。同年10月,黄河涨水右岸大洪口凸形滩尖被溜削去,从徐巴士至陶城铺险工,溜势顺直顶冲严重,陶城铺险工发生了坝头蛰险、坍塌等重大险情。抢险过程中,对险工原六段坝进行了加长,1962年又增修了1、3、17、19、21号坝和5段坝岸。

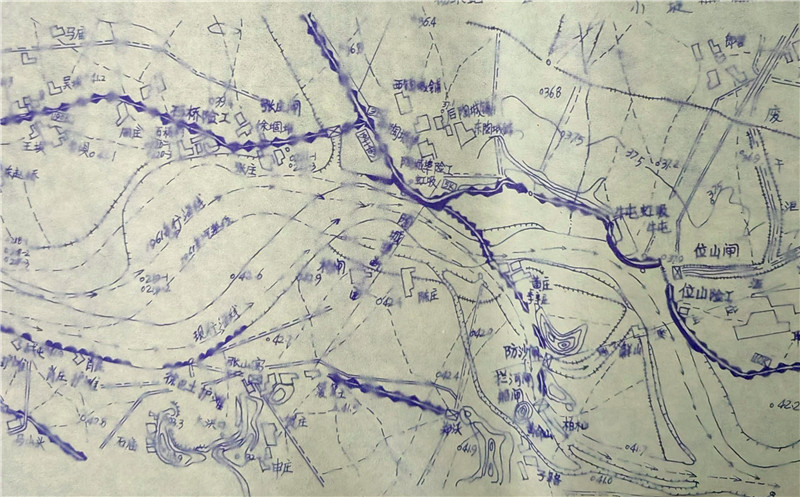

1961年陶城埠(铺)抢险河势图

位山枢纽工程从1958年开始修建,经过三年的运用实践和对测验成果的分析,暴露出一些问题。1963年11月8日,水电部正式批准位山枢纽改建破坝方案,12月6日,位山枢纽拦河坝被炸掉,黄河恢复原来流向,陶城铺险工21号坝放弃修守。至1983年,拦河坝坍塌接近21号坝残基,为了控制河势,将口门左端裹护成为现21号坝。自此,陶城铺险工坝岸格局基本形成。

1961年抢险胜利后,陶城铺险工与阳谷黄河干部职工一起,又相继战胜了1970、1976、1982、1996、2021年等年份大洪水。特别是“96·8”洪水期间,险工9号坝出现重大险情根石坍塌,黄河职工和干部群众日夜奋战,抛石5000余立方米,历时一周,最终战胜了大洪水,保障了工程安全。

1996年8月,陶城铺险工9号坝根石坍塌抢险现场

党的十八大以来,阳谷黄河河务局着力推行工程精细化管理、生态绿化和文化建设,陶城铺险工面貌发生了历史性变化。近年来,该局更是始终牢记总书记保护传承弘扬黄河文化的殷殷嘱托,深入挖掘阳谷黄河、金堤河、大运河文化资源,结合陶城铺险工工程布局,规划建成了集展览、培训、教育、文化休闲等功能为一体的山东黄河首批文化建设示范点——陶城铺地理标志文化园。据统计,文化园建成以来,共接待中国海洋大学、中南民族大学、清华大学乡村振兴工作站及台胞学子、画家等参观游览、文史研究、调研指导人员近5000余人次,成为了沿河人民游览大河、亲近大河的好去处。

从曾经的惊涛骇浪,到如今的绿柳成荫;从抗洪抢险的英勇奋战,到文化传承的蓬勃发展,陶城铺险工的治河记忆,是一部镌刻着坚韧、拼搏与温情的史诗。在这里,每一块石头都承载着历史的重量,每一株新绿都昭示着未来的希望——黄河安澜,终成时代最美的和声。 (钟庄子)

编辑:田光 录入:李璐 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会