本站2月24日讯 黄河是一条多泥沙的河流,历史上以“善於、善决、善徙”而著称,泛滥迁徙频繁,带给中华民族深重的灾难,被称为“中华之忧患”。历代治黄人始终没有放弃对黄河除害兴利的探索,在与自然的斗争实践中不断点亮“科技树”,一步步掌握改造自然的工具和能力。清咸丰五年(公元1855年)黄河改道现行河道,流经济南从东营垦利入渤海,济南开始了与黄河的不解之缘,开展了黄河治理开发的探索,在治黄应用技术攻关、科技治河实践等方面取得丰硕成果,创造了举世瞩目的治河科技成就。

航拍黄河绿色生态与城市风光融为一体(张庆民 摄)

山东的引黄工程始于王家梨行

民国时期,随着西方水利新技术的引进,黄河治理开发吸纳西方近代水利技术,借鉴中国古代治水经验,取得了明显进步。

山东地处黄河下游,为防止黄河决口而逐年加高堤坝,形成河床高于坝外地面的“地上河”,导致黄河沿岸地区地下水位上升,进而造成土壤表层盐渍化。1922~1932年黄河流域连续11年遭遇大旱灾,山东省的旱情至1928~1931年最为严重,济南沿黄土地大面积出现减产甚至撂荒,严重影响到民生。

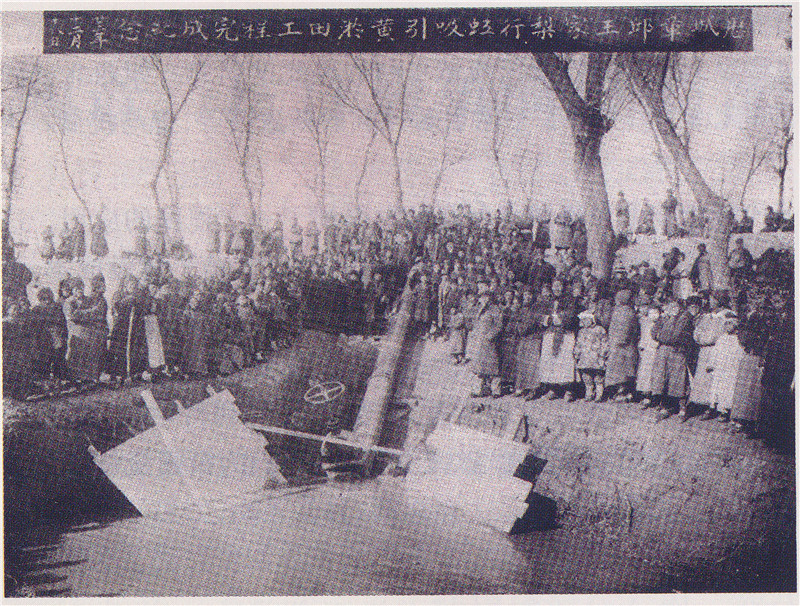

1933年12月,山东黄河第一个虹吸引黄工程,济南黄河王家梨行虹吸引黄淤田工程完工纪念

长期以来,黄河下游百姓既想利用黄河水灌溉农田,又担心在大堤上开口引黄河水会影响防洪,造成黄河决口,只能望河兴叹。据《山东建设月刊》记载,1932年秋,为发展引黄灌溉,改良黄河沿岸沙碱地,山东省建设厅委派曹瑞芝负责黄河沿岸的虹吸淤田事宜,并对黄河沿岸沙碱地进行了详细查勘,显示黄河沿岸共有沙地116.24万亩,盐碱地48.54万亩。

曹瑞芝认为,由于山东境内黄河为地上河,利用虹吸管引水可以常年自流灌溉,具有极强的可行性。如果在黄河两岸安设虹吸管,则可将沿岸沙碱地全部变为良田,并可以利用虹吸淤田余水补充黄河南北徒骇河、万福河等水量发展航运。在他的主持下,1933年2月,山东省编制完成了《山东黄河沿岸虹吸淤田工程计划》,计划选定沿黄15县26处地点建设虹吸工程。具体实施时,山东省建设厅又确定历城县王家梨行、齐河县红庙、齐东县马扎子、滨县尉家口、蒲台县王旺庄5处地点先行试办,计划淤田25.9万亩。

5处先行试点工程中,济南市历城王家梨行虹吸工程最先开工。1933年11月,山东第一个虹吸引黄工程——王家梨行虹吸工程竣工放水,安装21英寸虹吸管一条,出水量0.5立方米/秒,计划灌溉农田1.5万亩。次年四五月间,红庙、王旺庄、马扎子等3处虹吸引黄灌溉工程相继建成,取得了显著效益。据《民国黄河志》记载,山东省建设厅报告称:“在设计之初,原拟放淤数次,始有成效可睹,岂当马扎子验收之际,仅放淤十日,其附近淤成之地,已达一千余亩,淤厚平均约7英寸。此段田地,昔为卑湿盐卤不毛之区,今淤成之后,可变为沃壤。由此可见,沿黄两岸全部虹吸淤灌工程之效益,确为救济农村之大计矣。”淤田工程计划呈请当时国民政府内政部转呈行政院准予拨款,但是拖了两年多,未获结果,1938年王家梨行虹吸工程也随着黄河花园口改道而废弃。

曹瑞芝这次的王家梨行虹吸灌溉技术推广,是山东黄河水利开发的首次试验,一定程度推动了近代水利技术的发展,对之后全省黄河治理开发具有积极引导意义。

新中国成立后,1950年山东黄河河务局设计修建的利津綦家咀第一座引黄放淤闸仅引水1立方米每秒,当年便淤填了背河洼地坑塘,加固了堤防,改造了盐碱地为良田。1955年山东省水利厅、河务局在济南杨庄和历城王家梨行新建两处引黄虹吸工程成功,到1985年山东黄河建成运用的涵闸共41座,虹吸管24处计74条,设计引水能力1900立方米每秒,开辟万亩以上引黄灌溉区62处。全省掀起了利用黄河水沙资源,引黄灌溉,淤填涝洼坑塘,淤地改土,扩大农作物种植面积,增加粮食产量,水利开发利用迎来第一次发展高潮。

机淤固堤技术在泺口付诸实践

自《管子·霸形》《孟子·告子下》记载,春秋时期齐桓公“葵丘会盟”提出“毋曲堤”“无曲防”,说明黄河堤防始于公元前651年之前。黄河有史书记载的2500年来,发生大的改道26次,决口泛滥1593次,有“三年两决口,百年一改道”之称,黄河堤防并没能锁住洪水。究其原因是黄河水少沙多,水沙关系不平衡,泥沙淤积在下游河道内,河床的抬升促使堤防相应加高,形成悬河,一旦遭遇大洪水便会决口或改道。由于水利技术和黄河治理认识的限制,黄河频繁决口改道循环往复,走入了怪圈。

20世纪,济南黄河修防处(即济南黄河河务局)通过虹吸放淤实践,总结出放淤固堤的历史性创新,使筑堤技术实现了跃升。据《山东黄河志》记载,放淤固堤经过了自流沉沙、提水淤背和机淤固堤三个阶段。

1950年,新中国成立后济南黄河建立的首座虹吸管——杨庄虹吸

1955年,济南王家梨行、杨庄建成第一批虹吸工程6条管道,利用虹吸管自流引水淤平了1898年决口形成的老龙门口潭坑,西郊美里湖洼地面积近4000亩平均淤高1.2米以上。此后,霍家溜、陈孟圈和小鲁庄虹吸也进行了自流淤灌,均取得显著效果。济南市科学技术委员会对放淤实验进行了总结,认为“引黄淤地改土,不仅改良了盐碱地,还淤高了地面,加固了堤防,为修筑大堤提供了土方。”之后,1963年济南修防处利用盖家沟引黄闸,对姬家庄沿堤1000米,宽度300米的地段进行了后戗淤土10万立方米,放淤固堤后,节省土方5万立方米。

自流放淤在填塘固堤方面起到了很好效果。但是,由于黄河水位限制,背河淤到了一定高度,自流再也不能奏效。1964年后,为了继续抬高背河地面,加固黄河堤防,济南修防处在曹家圈、小鲁庄、付家庄虹吸管出水口陆续修建了提水站,以提水机泵向高地引水,基于扬程所限,仍达不到固堤高度,且水量小,含沙量低,枯水时期引水困难,放淤固堤进度受阻。

1964年12月,国务院在北京召开的治黄会上,周恩来总理作出,“黄河水沙要在上中下游都有利于生产”的指示,黄委同意山东黄河河务局在济南修防处进行水力冲填试验。1965年,济南修防处在泺口铁路桥南段西侧泺口险工下首选择冲填区,利用旧木船一艘,装配100千瓦电机配带清水泵(后改为泥浆泵),14千瓦高压水泵一套,17千瓦真空泵一台,沉沙区铺设直径30厘米输沙胶管,开始了“水力冲填”试验,试验自5月份开始,至11月底结束,历时294天,开机688小时,抽水39.1万立方米,冲填土方1.43万立方米,平均含沙量每立方米51.29公斤,土方单价1.86元,较人工取土单价节约0.48元,试验初见成效。1966年3月,又进一步改进高压水枪嘴和升降进水笼头,每立方水含沙量由50公斤上升到109.19公斤,平均每方土单价降为0.76元。

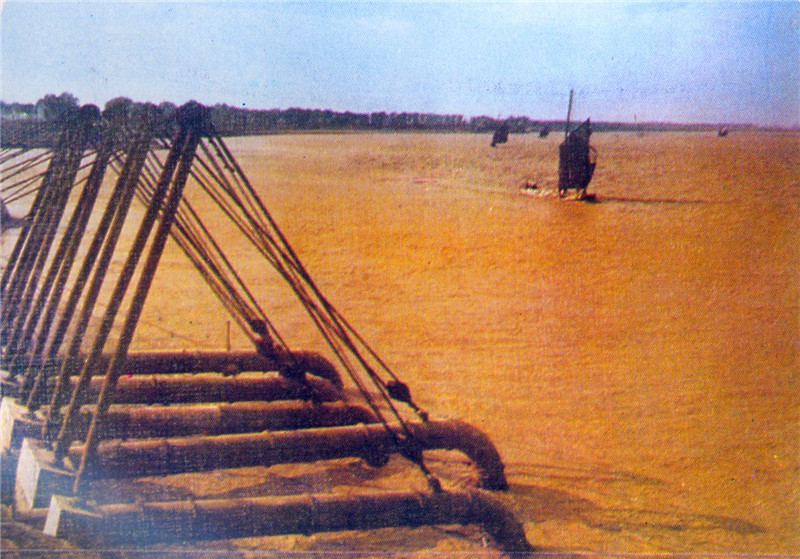

上世纪70年代,黄河吸泥船机淤固堤作业现场

为加快机淤固堤进度,1970年济南修防处组建了9人参加的造船组,自力更生利用废旧虹吸管、汽油桶加工平整,在没有技术人员和图纸的情况下绘制草图,边造边改,当年造出第一只铁壳简易吸泥船,安装130千瓦电动机配带8PNA型泥浆泵,于1971年6月在泺口铁路桥以东投产,当年完成土方31.36万立方米。

这个时期,齐河修防段也积极试验机淤固堤技术。据《山东黄河志》记载,齐河修防段试制简易吸泥船,淤平了王窑分段圈堤洼地,1970年成立造船组,土法上马,于7月建成黄河第一只吸泥船,安装6160A型135马力柴油机,配带泥浆泵,用3B57型离心泵为高压水枪泵,1971年4月在齐河城东投产,淤填堤根潭坑,当年完成土方1.31万立方米。

1973年11月,黄委在黄河下游治理工作会议上,肯定了引黄放淤固堤,为巩固堤防闯出一条新路。1974年3月,国务院批转黄河治理领导小组《关于黄河下游治理工作会议的报告》中,将机淤固堤正式列为黄河防洪基本建设工作。从此,奠定了现行黄河下游黄河堤防建设模式。

机淤固堤技术是历史性的创新创造,增强了堤防的抗洪能力,节省了筑堤开支,改善了沿黄居民生活条件,时任国务院副总理的李先念批示“很好,继续总结提高”。1978年,济南修防处参与的“引黄放淤固堤经验”“非金属涂料延长水泵叶轮寿命试验”“简易吸泥船”科技项目,分获全国、山东省科学大会奖。

标准化堤防工程试验段在济南建成

在济南黄河天桥黄河河务局泺口黄河大堤上,建有“黄河标准化堤防工程”记事碑广场,石刻上刻有“山东济南黄河标准化堤防工程”的字样。巨石的左上角,还雕刻着两个金黄色古代人物,一个是大禹,另一个是鲁班,代表着这一工程曾先后获得“大禹奖”和“鲁班奖”。

济南黄河标准化堤防荣获大禹奖、鲁班奖防纪事碑(张庆民 摄)

为加固堤防、提高设防水位,谋求黄河长治久安,将黄河大堤建设成为“防洪保障线、抢险交通线、生态景观线”。2002年,黄河水利委员会根据国务院批复的《黄河近期重点治理开发规划》,确定建设黄河标准化堤防,在山东济南和菏泽先期实施,济南黄河河务局把槐荫、天桥、历城三城区段66.55公里作为一期标准化堤防试验段先期施工。

济南段作为第一期标准化堤防工程的代表,于2002年11月正式启动,历时两年完成工程建设任务。期间,建设者斗风雪、冒严寒、顶烈日,昼夜奋战,发扬“顾全大局、忍辱负重,艰苦奋斗、无私奉献,不达目的、誓不罢休”的标准化堤防建设精神,克服了常人难以想象的种种困难,用扎实的工作谱写出了一个个感人的故事,换来了黄河的伟岸和安澜,2004年12月济南一期标准化堤防建设按期完成。2007年,该工程获得水利工程大禹奖;2008年,又荣获国家建筑工程最高奖——鲁班奖。这是黄河防洪工程首次摘取国家建筑工程质量“桂冠”,与当时的国家体育场鸟巢、国家大剧院、首都飞机场三号航站楼等同步登上了“鲁班奖”的领奖台。这是我国人民治黄70多年历程中第一个收获如此殊荣的堤防工程,也是唯一的一次。2008年,济南黄河为纪念荣获“大禹奖”和“鲁班奖”,专门在黄河大堤上建设了标准化堤防记事碑,时任黄委主任李国英作为黄河标准化堤防工程的总设计师,与山东省副省长贾万志为纪念碑揭牌。

航拍建成的黄河标准化堤防天桥段(张庆民 摄)

何谓“标准化堤防工程”?就是该工程以防御艾山站以下河道11000立方米每秒的洪水为设计标准,大堤顶宽12米,修筑6米宽沥青路面,堤顶两侧种植行道林;淤背区宽度100米,顶高程与2000年设计防洪水位平,顶部种植生态林,背河堤脚外种植10米宽护堤林;平工堤段临河种植宽度30~50米防浪林;险工加高改建达到设计标准。

为什么济南黄河标准化堤防的土石方工程,能够荣获中国建筑工程最高奖“鲁班奖”呢?专家组给予的考评意见是,综合考量工程设计、施工质量、科技创新、管理养护和实用效果“上好”。在工程设计中,首次将生态景观和环境美化、绿化纳入其中,充分体现生物防护工程的生态功能;在建设管理中,创造了独具特色的管理模式,将工程建设“三项制度”拓展为项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制五项制度;在工程建设中,采用了冲吸式吸泥船从河道内采沙的水力冲填施工技术,达到了加固戗台与挖河减淤的双重目的,节约土地24360亩。在国内首次设置四级加力泵站,首次采取跨河取沙,攻克了超长距离输沙难题;在工程施工中,自行研制的“冲吸式喂入式笼头”“环氧树脂涂金刚砂耐磨泵叶”“同位素泥浆浓度测量仪”“吸泥船远程计量核算系统”等新技术,以及改进型渣浆泵新工艺,使机淤产量稳定保持在500~700公斤每立方米高含沙区运行,创造了冲吸式吸泥船单船日产土方超过3000立方米,最高达到5000立方米高产纪录;在后期管理中,加大工程绿化美化,生物防护工程成效显著,既防风固沙、抵御扬尘,又成为市民休闲观光的好去处。

济南黄河标准化堤防建成后成为了一道生态工程屏障,防御洪水能力大大增强,初步构建起较完整的防洪工程体系,保障了省会济南的防洪安全。济南城市北部是黄河,南部是高山,过去,由于人们惧怕黄河,城市依山而建,东西狭长,一条经十路就长达一百多公里,成为亚洲最长的城市道路,有“堵城”之称,城市发展空间严重受限。标准化堤防的建成解除了后顾之忧,让济南发展有了底气,如今乘着黄河国家重大战略的东风,济南新旧动能转换起步区全面起势,经过三年发展,黄河已经变成济南的“城中河”。

正是由于济南黄河一代代治理者同沿黄人民一起,发扬不怕困难、实事求是、改革创新的精神,进行了一次又一次的实践探索,从挫折中汲取教训,从成功中总结经验,才取得了人民治黄史上的基层治河经验和技术,为新时代黄河治理开发贡献了济南黄河力量。(张庆民)

编辑:田光 录入:李璐 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会