本站4月14日讯 1956年11月30日,随着第一股黄河水自打渔张引黄闸口奔涌而出,昔日贫瘠的盐碱地变成了沃野千里的粮仓,荒芜的滩涂上蒸腾起未来的希望。

2025年3月14日,黄委公布首批黄河水利遗产名录,打渔张灌区引黄闸荣耀登榜。历经数年沧桑、两次新建的静默守望者终以水利遗产之名刻进民族记忆,成为黄河三角洲上一曲永不落幕的治黄史诗。

奋楫八月 奇迹焕新

1956年初春,鲁北平原的冻土尚未解封,25万人已如潮水般涌向黄河岸——这是打渔张引黄闸破土动工时的场景。

图:动工兴建1956年打渔张灌区引黄闸

20世纪50年代,黄河中下游两岸的人民饱受旱涝之苦。举目望去,千里荒碱地泛着白霜,地下咸水漫溢,人畜不得饮,草木亦难生。1956年3月29日,一纸批文如春雷乍响,国家建设委员会正式批准山东省打渔张引黄灌溉工程初步设计,这是苏联贷款援助、专家指导设计下建设变昔日黄河之“害河”为今日之“利河”的一次伟大尝试。4月2日,山东省委、省人委统一调度指挥,先后从昌潍、胶州、泰安、惠民四个专区20多个县调集干部、工人、民工共25万余人。随着第一锹冻土破开,引黄之战正式打响!

“白天赶太阳,晚上追月亮,抓晴天,抢阴天,微风细雨当好天,现在多流汗,社会主义早实现。”泛黄的《引黄灌溉报》上,当年墨迹仍带豪情,跃动着改天换地的壮志。盐碱、苦卤、潮湿、蚊叮虫咬,皲裂的手掌,腰间的膏药,柳条筐在黧黑的肩头晃成月牙,独轮车在淤泥里犁出深沟,即便如此艰苦,也抵挡不住建设者的激情。为了保证工程进度,建设者们加班加点,风餐露宿,共产党员们更是组成了党员突击队,战酷暑、顶严寒、耐饥饿,靠着肩挑,人抬小车推,硬是把黄土一篓篓、一筐筐的运到高坡上,堆积到大堤上。

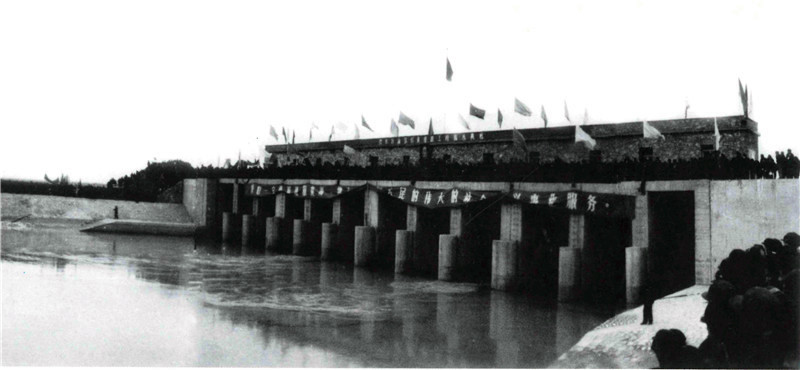

图:1956年打渔张灌区通水庆典现场

1956年11月30日,当黄河水首次顺从地穿过闸孔,一座用古铜色脊梁撑起了涵闸成功屹立于博兴境内,改写了黄河灾难频发的历史命运,创造了“千年荒碱地,变成鱼米乡”的奇迹。

三代涵闸 一部史诗

作为新中国首个以引黄改良土壤为宗旨的实验性大型灌区,打渔张灌区引黄闸见证了汪汪清水流经万亩田,催发青苗生。从泥泞长河中走出来的“团结、奉献、担当、卓越”精神,更是鼓舞着一代又一代人将图上线条化为钢筋铁骨,构成这段由治黄经验凝固成的、可触摸的历史。

图1

1956年打渔张灌区引黄闸建成后,历经停灌、复灌、改制等曲折发展历程。后随着黄河河床不断淤积抬高,其设计标准已不适应黄河防洪要求。1981年,上级决定在原打渔张灌区引黄闸下游44米处修建新闸,引水流量120立方米每秒,并于3月开工,次年4月交付使用。2009年,因打渔张灌区引黄闸启闭机损坏,闸门淤堵严重,线路老化,第二座闸经安全鉴定为四类病险闸。为消除工程安全隐患,保证安全运行和效益发挥,2017年2月开始对打渔张灌区引黄闸进行除险加固,正式在1956年闸与1981年闸中间开工建设新闸,并于次年10月竣工通水。

三座引黄闸,分别建设于建国初期、改革开放时期和新时代,生动展现了党带领中国人民“站起来”“富起来”“强起来”的三个历史阶段。岁月在变,初心不改。在打渔张灌区引黄闸精神的砥砺下,当代博兴黄河人熬得过艰难时刻——2021年勠力同心32天,抵御近三十年最大洪水流量,出征抢险只为保卫两岸安澜;亦担得起责任担当——始终高扬“引黄兴利,治水惠民”的旗帜,热火朝天、轰轰烈烈地撰写着党领导人民治黄兴利的新篇章。

润民泽土 万里盈笑

兴河利民,四字足以抵上千言万语,恰是打渔张引黄灌区最深情的落笔。六十九载间,黄河激浪经打渔张灌区引黄闸的挽引,化为汩汩清流膏腴两岸沃野,既富了一方百姓,也美了一方环境。

如今,打渔张灌区引黄闸扛鼎着引黄济青和胶东调水工程的引水大任。金涛浩荡,穿越阡陌,清波潺潺,润泽胶东。这一壮举,不仅将生命之水送至千里之外,开始了一段新征程,也实际解决了千万人“守着大海喊口渴”的困局,成为横贯山东半岛的“黄金之渠”。可以说,山东半岛的每一万元GDP都有打渔张引黄闸流出的水分子。

图2

引得黄河水,造福万千民。打渔张灌溉引黄闸以黄河水为纽带,构建起民生发展新格局,为黄河三角洲南半域引黄稻改、水产养殖、草柳编业的大规模发展提供了不可或缺的资源支撑。当地群众大力发展淡水渔业和生态农林业,乔庄因水而兴,因水而美,更是博得“黄河水乡”之称。灌区内,稻香随风远,绿池育珍馐,红顶农舍与碧水田园相映成趣,国家级非物质文化遗产草柳编大放异彩,三万余亩南美白对虾养殖蔚为壮观,集中展示了“以水兴业,以水富民”的发展路径,构建起生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间水清岸绿的黄河流域高质量发展样板,为新时代黄河战略提供了可复制的、可推广的经验。

文化基因 诗意觉醒

农桑得润,碱地涌金,文亦兴焉。

博兴黄河河务局充分发挥打渔张灌区引黄闸文化底蕴优势,积极谋划创建。打渔张引黄闸群入选首批黄河水利基层党建示范、滨州市级文物保护单位及博兴县第一批不可移动革命文物。依托浓厚的灌区文化、黄河文化以及当地深厚的佛文化、戏文化、孝文化等,形成“一个核心,四条风景带”独具特色的水利文化景观。三代引黄闸成为中国实体水利建筑中水闸发展历史最直观的“展览馆”,同时和老一干、引黄济青、三合干、十三条渠、稻改干等进水闸,共同构成黄河下游唯一一处天然水闸实体博物馆。

图3

“九曲黄河沉甸甸的根,老腔吕戏热辣辣的魂,一代代喝的黄河水,一声声唱的黄河亲……”望着黄河,听着吕剧,沿着以打渔张灌区引黄闸为中心形成的沿黄工程林带,偷得半日清欢。

站在黄河边,看“三闸并立齐飞潮,引水东去共听涛”的壮丽景象,“山东打渔张灌区引黄闸”十个“舒体”大字横亘在大河之上,至今依然书风雄健。走进幸福河广场,见黄河母亲像慈颜莞尔,怀婴低眸,低声祈愿黄河岁岁安澜。观赏黄河文化石碑群,九碑寓九省,若书半展,一半文章一半图,道尽黄河天际流。稚童于此也能得趣,于青少年普法基地环览一圈,讲解员温和讲解与百鸟啼鸣的乐章相应和,共同谱写法润黄河的新篇章……

前世峥嵘岁月,今朝初心不改。博兴黄河人将始终发扬黄河儿女的责任担当和使命情怀,继承“引黄兴利,治水惠民”的理念担当,让这座承载着历史厚重与民生情怀的精神丰碑熠熠生辉,永不褪色。(相树明 吴汶洁)

编辑:田光 录入:李璐 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会