当九曲黄河裹挟着千年黄土的气息奔涌过齐鲁大地,我怀揣着憧憬与一丝忐忑,在黄河大堤上完成了我的青春“报到”。褪去校园的青涩,眼前是蜿蜒如龙的堤防、广袤的滩区和奔腾不息的母亲河——我的工作生涯,就从这黄土与浪花交织的基层一线开始了。

堤岸初履:泥土与汗水里的“第一课”

最初的日子,懵懂如我,对“巡检”二字的理解仅停留在书本。跟着经验丰富的“老黄河”李坤踏上日常河道巡检路,才真切体会到“一线”的分量。徒步数公里是家常便饭,脚下是松软的堤坡,头顶是炎炎的烈日。李坤如数家珍:指着堤坡的草皮说这叫“生态护坡”,能固土;点着水边一处微小的漩涡,警示可能是“管涌”前兆;查看堤顶、堤坡、堤脚有无裂缝,讲解它们如何保障稳定安全……他抚摸着砌石,眼神坚定地说道:“咱黄河的‘体检’,一步都马虎不得,得用脚丈量,用眼细瞧。”汗水浸透工装,泥土沾满裤脚,这份“接地气”的初体验,瞬间让我明白了“纸上得来终觉浅”的真谛。

鹰眼巡河:云端下的守护新翼

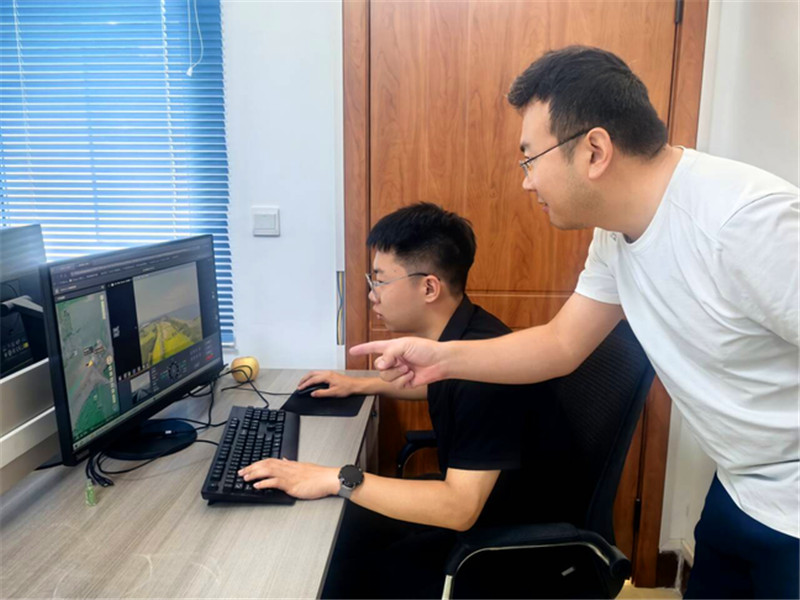

如果说徒步巡检是“基本功”,那么无人机升空的刹那,则让我见识了科技赋予黄河守护的新“翅膀”。在陈道宇的指导下,我生涩地操控着无人机。屏幕里,广阔的河道、蜿蜒的堤线、扼守要津的控导工程尽收眼底。陈道宇娴熟地规划航线,讲解着:“看,无人机‘鹰眼’一扫,就能看到辖区内有没有违章建筑、河道行洪是否通畅、工程坝岸有无明显损毁,效率比徒步高太多了!特别是汛期水大,人难靠近的地方,它就是我们的‘千里眼’。”高清画面实时传回,可疑点被精准定位、标记、上报。从生涩到逐渐掌握,当亲手操控的无人机平稳悬停在目标点上空,完成一次清晰拍摄时,一种参与守护黄河安澜的使命感油然而生。这“云端”的视角,让我深刻感受到,守护母亲河,既需要“老黄河”们脚踏实地的坚守,更需借科技之翼织就智能防线。

薪火相传:堤防上的点滴成长

一线的工作远不止于此。参与防汛物资清点;学习水情观测记录;上传工程检查记录……每一项看似琐碎的任务,都如同黄河泥沙中的一粒,微小却不可或缺。团队的“传帮带”在这里同样自然流淌。副段长董文昌从不吝啬对我分享经验,从观测堤防工程,到分析无人机影像中的细微异常,再到如何与沿黄群众有效沟通。我也从最初的茫然无措,到能独立完成一段堤防的常规巡检,能协助处理简单的无人机数据,那份初来时的忐忑,正悄然转化为点滴积累的踏实。

安澜长卷:值班室的汛情拼图

夜幕降临,堤防上的灯火次第亮起。回望脚下这片坚实的土地,耳畔是黄河永不停歇的涛声。我的“报到”没有宏大的仪式,只有泥土、汗水、屏幕上的数据和心中逐渐清晰的使命。在这母亲河畔的基层一线,我懂得了守护安澜不仅需要值班室的灯火长明,更离不开大堤上每一步的丈量、每一次的俯身和每一帧影像的捕捉。

青春与黄河相遇,我愿做那堤防上的一粒沙、黄河护岸的一块石、无人机航线上的一个点,以最朴素的姿态,融入这守护黄河千年安澜的壮阔长卷,在这黄河大堤上,我们这一代青年,正用脚步丈量土地,用青春守护河清!(徐志鹏)

编辑:田光 录入:徐文彪 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会