书画一直是文化界非常活跃的冰山一角。自年轻时,我就特喜欢欣赏书法、绘画。平时,我也拿起毛笔潇洒地写、画,但作品真叫一个不成体统。有一次,我去济南时,偶然在五龙潭公园遇见了一次全省的青年书法篆刻展览。围观的人群中,一位长辈站在一副篆刻作品前,有些兴奋:“这位青年的篆刻有看头。”于是,我也站过来和他一起欣赏。“你看这位青年的篆刻,笔画形态非常大胆,单刀直入,冲刀有力、迅猛,操刀稳重。看这‘子’笔画,收处用刀泼辣大胆,类似凿子刻制的效果……”恰正是长辈的点拨,使我心血来潮,也从此开启了我的刻印之路。

我的刻印之路一直是在自学。初学时,刀锋在印石上行走,只如盲人摸索在幽暗未知的巷陌。刀锋常是飘忽不定,不是滑出界外,便是刻得深浅不一。更甚者,刻刀不受控制地突然一滑,划伤了手指,一滴殷红的血珠滚落石面,染红了一道弯弯曲曲的刻痕,霎时间,那鲜红刺目的印记,连同那份灼热的挫败感一起,深深刺入了我的心底。后来,我尝试刻齐白石的一方“夺得天工”印。全印疏密关系及线条对比变化依赖刀法的轻重缓急,自然天成。“夺”和“得”两个字,字形笔画甚多,线条密集,却很有变化。待我收工对比欣赏时,发现我的笔画乏力、持刀不稳,无有意行刀的功力,和齐老相比有天壤之别。“工”字只有三笔画,因力度大,两笔横画冲出边栏。我懊恼得差点弃刀而去。

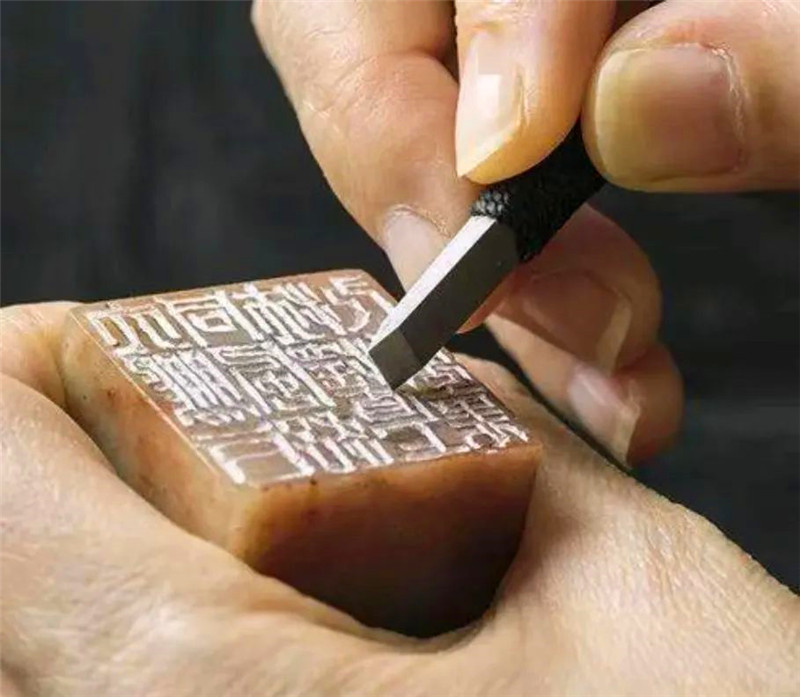

一段时间后,我还是舍不得放弃。于是,我重新拾起刻刀、印石,在练习冲刀直线、力度掌控中感觉钢劲利落的风神,反复琢磨、领悟“大家”的印痕。更有“大国工匠”的精神,照亮了我幽暗的迷途。此刻,我暗下决心,必须走好刻印的路子。坚持再坚持,石头先磨去了我的躁动。一遍又一遍,不仅凿出印文,也刻出灵魂的韧度,显出了那字迹沉潜的筋骨。

灯下,我再次俯身刻印,刀尖于石上行走,游刃缓徐,仿佛刀锋与印石之间早已有了默契与灵犀。那刻刀每一次微妙的顿挫,每一处细微的转折,都化作了我与石头无声却最深的交谈。当印蜕最终在宣纸上钤出清晰殷红的印记,宛如生命从方寸间骤然绽放,我心头终于豁然开朗。那方寸之地,原来真蕴藏着一个辽阔无垠的天地。每当我的刻印被刊登时,心中悠然自豪,收获颇满。

篆刻之途,以刀为笔,以石为纸,一路刻下印记,更刻下自己精神蜕变的痕迹。当刻刀凿入石头深处,那刀痕亦深深嵌入了我生命的脉络之中,铭刻下不朽的印痕。以这微小方寸间的执著砥砺,守护着传统精魂的坚韧不灭,恰如那印泥的朱砂之色,虽经光阴流转,依然鲜亮如初,永不褪色。

方寸天地,其乐无穷。(邢爱民)

编辑:田光 录入:张琳 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会