在阳谷黄河陶城铺险工的11道坝里,有一道坝别具一格,它就是最下游的21号坝。从空中俯瞰,它不像别的坝一样伸向河槽、挑流挡水,走向反而顺着河道,是一道常年不靠水的旱坝。而今少为人知的是,60多年前的它曾“截断黄河”,乃是赫赫有名的位山枢纽第一拦河坝!

俯瞰陶城铺险工

规划截流 开发黄河

说起位山枢纽第一拦河坝,就不得不提到新中国成立初期的黄河梯级开发综合规划。该规划提出了黄河梯级开发方案,位山枢纽工程就是黄河综合治理规划中修建的46级水利枢纽其中之一,也是黄河下游综合开发利用的关键性工程。

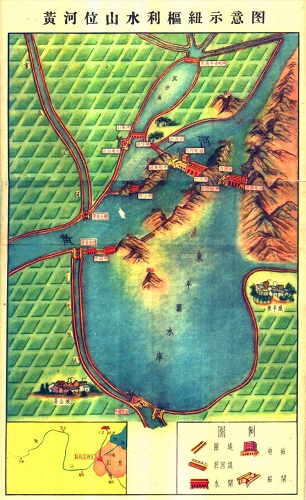

黄河位山水利枢纽示意图

按照当时设想,位山枢纽分为拦河建筑系统、东平湖水库建筑系统、引黄建筑系统、穿黄建筑系统等四大系统,包含拦河坝、拦河闸、进湖闸、出湖闸、引黄闸、船闸、电站等数十处工程。计划通过拦河坝实现“截断黄河”,逼令黄河水俯首地流向柏木山(今名为百墓山)一带的新开引河,然后通过拦河闸壅高水位和控制调节,就能发挥其泄洪、通航、发电等既定功能。

位山枢纽建成后,将基本解决黄河洪水和凌汛对山东黄河下游堤防的威胁,还能灌溉山东黄河两岸几千万亩土地,恢复京杭大运河通航,并为工农业生产提供丰富的水资源,使其成为防汛、防凌、灌溉、航运、发电、渔业等综合性蓄水调水用水任务的兴利型水利枢纽工程,可以说是“山东水利的心脏”。

1958年,原计划1962年汛后开始修建的位山枢纽工程提前上马。位山工程局按照“边勘探、边设计、边施工”的原则要求,于5月1日开始了位山枢纽工程建设。带着气吞山河的雄心和冲天的革命干劲,数十万名建设者在工程现场抢时间、争速度,使枢纽工程建设一日千里的推进着。短短一年半多的时间,相继完成位山引黄闸、拦河闸、出湖闸等工程,很快便迎来了“截断黄河”这个焦点战役。

大坝合龙 拦河改道

“截断黄河”的关键,在于第一拦河坝能否顺利合龙。

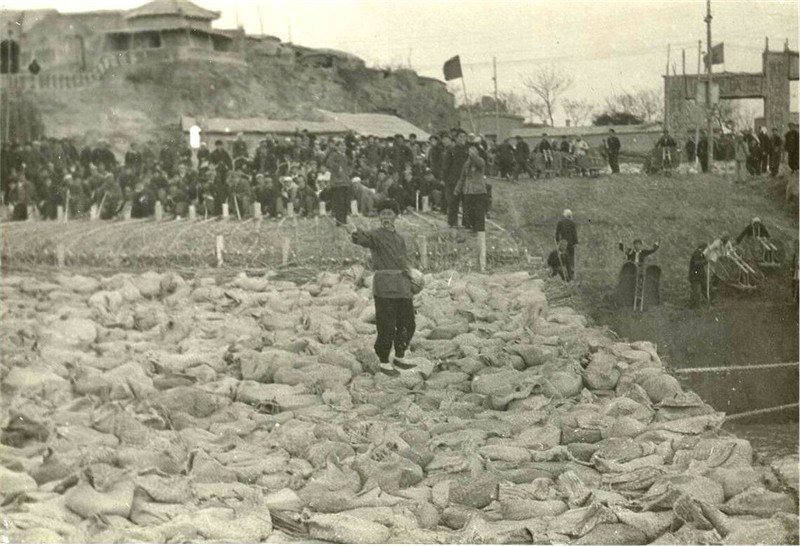

11月25日,截流工程开工誓师大会在陶城铺黄庄滩头隆重举行。会场上红旗招展,遮天蔽日,大河两岸人潮涌动。截流大军中,有来自山东黄河上下40多位富有抢险经验、年过半百的老河工,有山东黄河各修防处精心挑选的550名治河工匠精英和河南支援的200名河工能手,还有来自寿张、聊城、临清等县(市)的16500名民工。

大河截流誓师大会会场(东平湖管理局办公室提供)

25日上午10时整,大坝截流开工命令下达,截流大军顿时精神抖擞的投入战斗。这次截流采用的是秸料进占截流法,即双坝进占、抛柳石枕合龙。只见合龙现场,运料队川流不息,捆枕队舞动柳枝,送土队车轮滚滚,打桩队抡锤如风……战斗一打响,瞬间进入高潮,风雨无阻、昼夜不停的施工就此开始了。

位山枢纽大河截流工地全景(东平湖管理局办公室提供)

白天红旗招展,夜晚灯火辉煌,从指挥员到战斗员个个生龙活虎,你追我赶,争分夺秒,两岸坝头在日复一日中向中心快速聚拢着。

12月9日,大坝进入合龙倒计时,一根根合龙大绳活扣在龙门两厢金门占的24棵粗壮的合龙桩上,巨大绳网已凌空系在合龙大绳上。16时50分,合龙进入关键时刻,78岁的老治河工匠薛九龄不顾年迈,跃上悬空的“合龙占”上,威风凛凛的喊起了一起操作的号令,指挥着合龙。17时30分,随着三声锣响,庞大的“龙门占”稳稳地沉入河底。顷刻间,一片喊声震天:“大坝合龙了!截流胜利了”!这时,24响礼炮和万头鞭炮齐鸣,响彻山河,军号唢呐联奏凯乐,欢天喜地。坝两边的截流大军拥上大坝顶会师,欢呼跳跃,相互拥抱一团,沉浸在胜利、喜悦的海洋里,久久不愿离去。

老河工薛九龄越上悬空的合龙占上喊号子(东平湖管理局办公室提供)

从11月25日至12月9日,仅用14天时间,366米长、58米宽的拦河坝河槽段就在黄河激流中筑起。自空中俯瞰,全长1457米的第一拦河坝,就像一把利剑,横卧在陶城铺至黄庄之间,将凶猛的黄河拦腰斩断,迫使滚滚黄水流向新挖的近十里路长的引河,通过拦河闸的控制,驯服地平稳下泄。

暴露问题 破坝改建

在第一拦河坝截流完成后,为了配合枢纽运用,立即进行了后续工程施工。到1960年初,枢纽主体工程大部分完成,遂即投入运用。

然而,从1960年5月至1961年4月,除个别洪峰期间启闸泄洪外,位山枢纽工程均处于壅水运用状态,上游回水区河道主槽更是淤积严重。

彼时,陶城铺险工处在拦河闸上游3.5km处凹形河湾底部,险工附近河槽淤高1.5m左右。1961年7月黄河第三次洪峰溜势北移后,陶城铺险工着险,当即进行第一次抢险,暂时稳定,同年10月黄河涨水右岸大洪口凸形滩尖被溜削去,从徐巴士至陶城铺险工,溜势顺直顶冲严重,险工再次发生了根石走失及土胎坍塌等险情,抢险时紧急抛石修筑了17、19号坝以控制洪水。1962年汛期发生5000立方米每秒洪水,陶城铺水位较1958年同流量升高1.9米。为保护第一拦河坝和黄河大堤,陶城铺险工添筑了长104米、顶宽10米、高5.3米的21号坝,作为拦河坝上岸处的回水堤。

然而,枢纽工程运用过程中,暴露出来的问题不止于此:枢纽处理洪水能力偏小,不能满足防洪需要;东平湖水库围坝基础和坝身存在一些严重问题,迫切需要加固处理;库区移民遗留问题,亟待解决;水库蓄水后使滨湖地区20多万亩耕地沼泽化、盐碱化,影响滨湖地区工农业生产;引黄灌溉配套工程跟不上,不能大面积发展等。

针对上述问题,1962年10月,黄河水利委员会编制完成《位山枢纽改建方案报告》。1963年10月21日,国务院批示同意破坝方案,由位山工程局组织破坝。

1963年11月16日,位山工程局建立破坝施工指挥部,由梁山县出民工8000人,寿张县出民工7500人承担破坝施工任务,22日全部人员到位,开始施工,12月5日基本完成。采用一次爆破的方法破除第一拦河坝,12月6日恢复老河道行洪。

第一拦河坝破除后,陶城铺险工原21号坝放弃修守,1971年拆除了全部石料。1983年,拦河坝坍塌接近21号坝残基,为了控制河势,经上级批准,确定裹护黄河北岸所剩拦河坝,当做新的21号坝,并帮宽加高,坝长105米,顶宽11米,护石围长67米,以满足防洪需要。自此,位山枢纽第一拦河坝的历史彻底翻篇,成为陶城铺险工的一道坝头,默默守护黄河北岸。

建成后的第一拦河坝(东平湖管理局办公室提供)

回望位山枢纽第一拦河坝的建设历程,从建成时的“截断黄河”到破坝后的坍塌失修,再到改建后的守卫黄河,跌宕的经历印刻着对黄河自然规律认识不足的历史教训,但更多折射的是,一代代黄河人为了追求黄河安澜、民生福祉而不懈奋斗、敢为人先的精神意志,第一拦河坝“截断黄河”的伟大创举也必将永载史册。(钟庄子 陈志朋)

编辑:田光 录入:张琳 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会