“黄河万里触山动,奔流入海势难回。”从小到大,黄河在我心中始终是奔流不息的壮阔符号。课本里,它是孕育中华文明的母亲河,承载着“大禹治水”的千古传奇;论文中,它是“治黄百难,唯沙为首”的治理难题,凝结着一代代水利人的智慧结晶。我曾在纪录片里见过它奔腾咆哮的雄姿,在诗词中感受过它“浪淘风簸自天涯”的磅礴气势,却从未想过有一天,自己会以水利人的身份,站在黄河岸边,亲手守护这条母亲河的安澜。

入职后我被分到了曲堤管理段工作,初到这里,基层的真实面貌彻底颠覆了我的想象。这里不是印象中偏远简陋的模样,窗明几净的宿舍洒满阳光,食堂师傅每天变着花样准备可口饭菜,新鲜的蔬菜来自管理段的小菜园,饭后漫步在绿树成荫的院子里,连空气都带着青草的清香。前辈们笑着说:“现在基层条件好了,咱们更要安心工作。”这份温暖让我瞬间卸下了忐忑,也让我明白,如今的岁月静好,是无数人默默付出的结果。刚开始上班,前辈们像家人一样带着我熟悉环境:跟着他们在黄河岸边巡河,用脚步丈量每一寸堤防;在雨后的控导坝面补植草坪,亲手将草籽播撒进湿润的泥土;顶着烈日修复水沟浪窝,一锨一铲筑牢堤坝防线。汗水浸湿衣衫时,我终于懂得“坚如磐石”的黄河大堤不是天然形成,而是一代代治黄人用双手垒起、用坚守守护的成果。课堂上的“堤防工程”、“泥沙治理”等理论知识,在亲手操作测量仪、观察河势变化的实践中才变得鲜活立体,我深刻体会到,理论与实践之间的距离,需要用脚踏实地的努力去填补。

图1

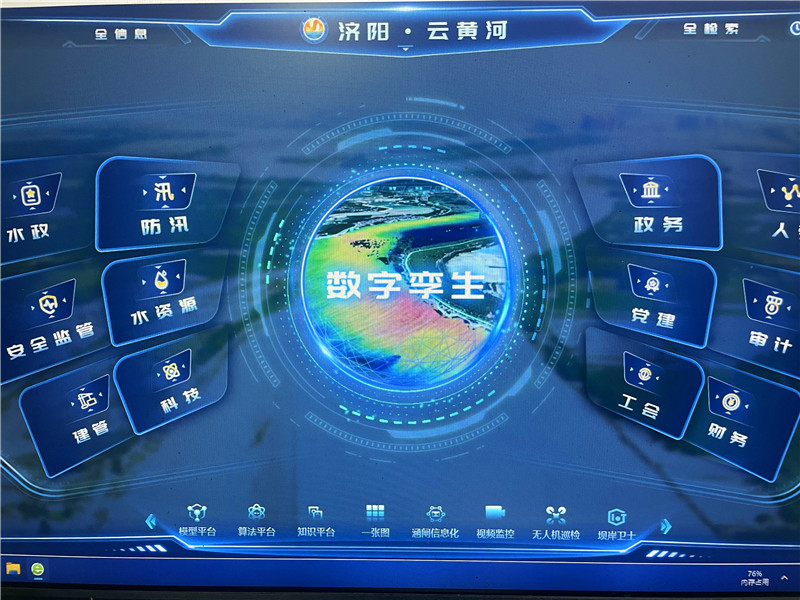

就在我逐渐适应基层工作节奏时,前辈带我走进管理段的办公室,让我无比惊喜的是,我见到了云黄河的智慧力量。刚接触时,屏幕上跳动的数据、实时传输的画面就让我震撼不已——原来守护黄河的方式,早已不再只有脚下的泥土与手中的工具。视频监控系统正清晰地展示着堤防各处的情况,从坝岸根石到堤坡植被,每一处细节都能实时捕捉;遇到特殊天气,无人机便会升空巡航,镜头下的河道走势、工程状态一目了然,省去了人工往返奔波的辛劳。前辈们告诉我,这些只是基础,在云黄河中集成的数字平台,还能实现更复杂的功能:比如模拟洪水演进过程,预判可能出现的险情;通过智能算法识别垃圾倾倒、冰凌堆积等问题,第一时间发出预警。

图2

我看着屏幕上的数字孪生场景,河流、堤坝、涵闸都以数字化的形式呈现,数据在后台飞速运算,为决策提供支撑。以前在课本里学到的“预报、预警、预演、预案”,在这里变成了看得见、摸得着的实践——不用等到险情发生,系统就能提前模拟可能出现的状况,让准备工作更有针对性。这些功能或许听起来复杂,但落到实处,却是实实在在地减轻了基层工作的负担,让我们能把更多精力放在精准施策上。我忽然明白,“艰苦奋斗”的治黄精神从未改变,但科技的赋能让这份坚守有了更坚实的支撑,让守护黄河安澜的脚步更加从容有力。

站在黄河大堤上,望着脚下奔流的河水,我心中充满了沉甸甸的责任。作为新时代的治黄人,前辈们用“艰苦奋斗、无私奉献”的精神为我们树立了榜样,而我深知,守护黄河安澜的接力棒已传到我们手中。未来的基层锻炼,我要当好“小学生”,在巡河护堤中学习实操技能,在与前辈的交流中汲取治黄经验,把课本知识转化为守护堤坝的实际能力;更要做好“守护者”,以“时时放心不下”的责任感对待每一项工作,哪怕是清理堤坡杂草这样的小事,也要做到一丝不苟。同时,我也要主动学习云黄河的相关技术知识,让自己跟上科技治黄的步伐,用新知识、新技能武装自己,让传统经验与现代科技在基层治黄工作中碰撞出更强大的力量。

图3

黄河的故事还在继续,治黄的使命永不停歇。从脚下的泥土到云端的数据,从前辈的言传身教到科技的智慧赋能,每一份力量都在汇聚成守护母亲河的暖流。我愿以青春为笔,以汗水为墨,在黄河岸边写下属于我们这代人的担当,让“黄河岁岁安澜”的愿景,在我们的坚守与创新中成为永恒的现实。(唐铭泽)

编辑:田光 录入:李璐 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会