本站9月2日讯 九曲黄河万里沙,万里黄河渡口多。“世上本没有路,走的人多了,也便成了路”,随着人类活动区域扩大,便有了道路和水路,道路与河流的交叉口便是“渡口”“码头”,逐渐成为重要的交通和商贸集散地。20世纪70年代,浙江余姚河姆渡遗址发现了7000多年前船的残桨,跨湖桥遗址出土了约8000年前的独木舟,是我国迄今已发现最古老舟楫;殷墟出土的甲骨文,刻有“王率其舟于河”,可以判断殷墟一带黄河有早期的渡口;《史记》记载,周武王为征商殷先后两次率“戎车三百乘、虎贲三千人,甲士四万五千人”在孟津渡黄河;从秦朝开始修筑的驰道、直道和五尺道开始,每个朝代都构筑了以京城为中心的全国性道路、驿站网,有了著名的古津、古渡。风陵渡、大禹渡、孟津渡......每个黄河古渡口,都有着不一样的故事,今天我们就来了解山东黄河古渡口的前世今生。

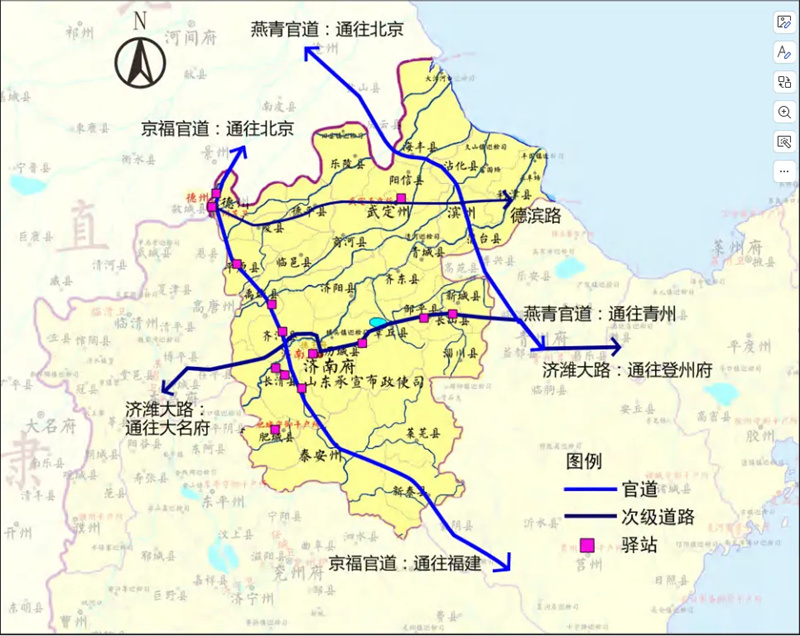

图:古代山东官道

山东黄河现行河道是1855年铜瓦厢决口改道后形成的,济南华山以上为古济水、大清河河道,济南华山以下为古漯河、大清河河道,不管是黄河还是济水、大清河,都有着很多的古渡口故事。据民国十四年编撰的《山东省志》记载,当时有影响的黄河渡口共有16个,分别是临濮、吴集、卢家楼、十里铺、陶城埠、姜家沟、滑口、齐河、泺口、济阳、齐东、清河镇、蒲台、利津、盐窝、河口。如今渡口早已消失在大众视野中,如果找出影响最大、最著名的,我们还要在文史资料中予以探寻。

以京城为中心通往各省城市的道路称为“官道”,设在黄河道口上的渡口便是“官渡”。古代山东省的官道有两条,一曰“燕青官道”,由青州通往北京,在利津过黄河;一曰“京福官道”,由北京通往福州,在济南西北店子村对岸齐河县旧城过黄河。在一系列黄河古渡中,“蒲台官渡”“齐河官渡”以及“泺口渡口”“东津渡口”兼有渡口和港口作用,因其影响力大、地理位置重要最为著名。而大大小小连接省道、县道以及乡道的道口、渡口、码头到底有多少?实在无从详考。

京福官道上的“齐河渡口”

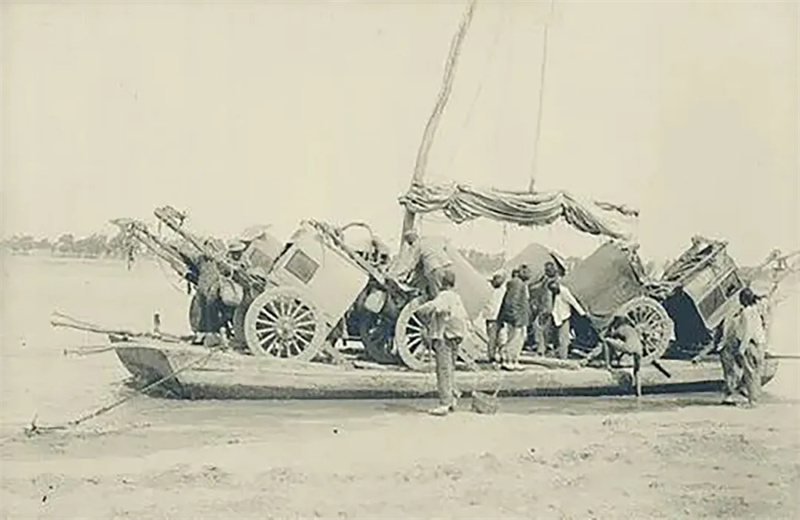

古代在官路道口设渡为“官渡”。过去,省城济南去往北京的官路要经齐河,齐河成了济南人北去西往的必经之地,有“官道要冲,九省通衢”之称。所以,古代济南人出远门必定在齐河的官渡过黄河,齐河县旧城东门外的渡口是官渡,其繁荣程度不亚于泺口,清末民初还有“民船贸易颇盛”“帆樯林立之势”的记载。清代刘鹗所著《老残游记》描述,冰凌堵塞了航道,致使众多旅客滞留齐河县城,只看到船上的人都拿着木杵打冰。行人唯一的盼头就是河面全部上冻后,从冰面上走过去。从一个侧面表明当地商贾往来,四时不休的重要位置。

图:齐河渡口老照片

其实,齐河作为渡口的年头也不长。在1855年之前,这里是古济水、大清河上的要道,明朝在大清河上修建了“大清桥”。西汉建武五年(公元29年)汉光武帝刘秀派遣建威大将军耿弇讨伐山东称雄的张步,便是途径此处过济水,后人将耿弇率军渡河的地方起名“耿济口”“耿济渡”;明天启六年(公元1626年),朝鲜特使金尚宪前来明朝,途经齐河被大清河上的“大清桥”所吸引,写下了“济源遥抱县城东,渡口桥飞百尺虹”的诗句;清乾隆十三年至五十五年(公元1748年-1790年),乾隆皇帝六次南巡、五次登泰山均从齐河进入济南走“大清桥”。清康熙版《齐河县志》描述,“东屏会城,西连运道,南瞻泰岳,北拱神京。而济河水来自西南,匝如围带;大清桥盘于东向,长如垂虹。策肥陆骋者,尽东西南北之人;击楫舟行者,多商贾鱼盐之客。”

大清桥毁于黄河改道。清咸丰五年(公元1855年)黄河夺大清河入海,桥被水覆,桥渐次冲毁,陷入泥沙。此后,在大清桥遗址一侧设渡口,百余年来,为山东省城连接鲁西之要冲。据《山东省交通志·黄河航运志》记载,齐河渡口原名齐河东门渡口,形成于清朝末年。由于这里是水路要道,商船来往,有相当规模的货运装卸码头,还能造船、维修船只。在齐河渡口的对岸,叫北店子渡口,这里便是出济南的大门。据济南市文史作家曹建民介绍,人们聚集这里开店做生意,逐渐形成村落,始称“开河店”。清光绪十一年(公元1885年),黄河在此处决口,人们忌讳村名不祥,因南有“南店子村”,遂改村名为“北店子”,这便是北店子村的来历。2004年因为支持济南黄河标准化堤防建设,北店子村迁往吴家堡镇,这个村已经消失了,只不过现在槐荫黄河河务还保留了所属北店子管理段的名称。

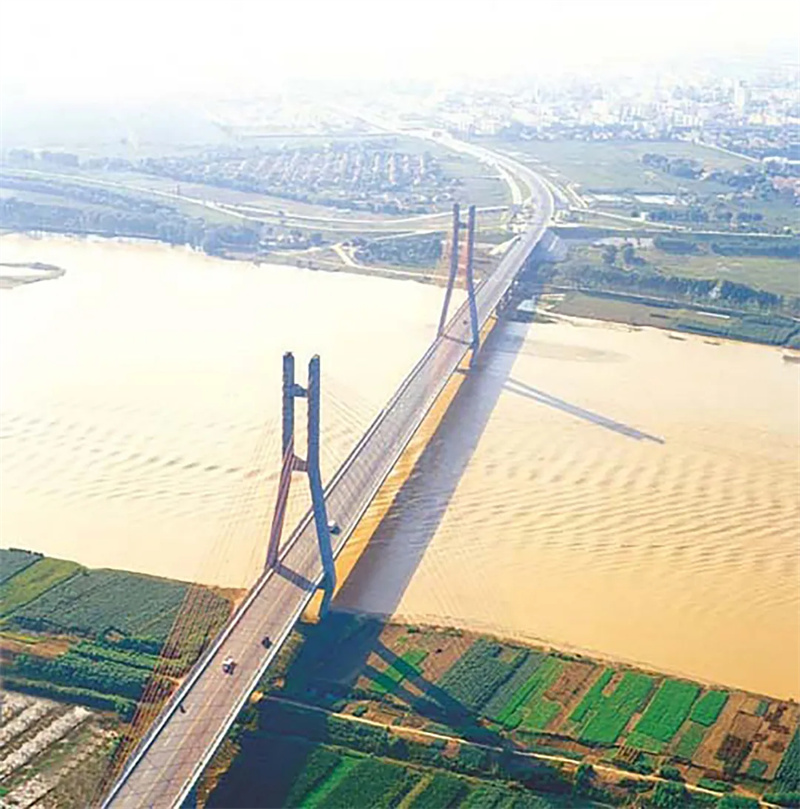

图:齐河黄河大桥于2018年建成通车

大清桥和齐河官渡当年的雄姿,现在只能从文献资料上才能看到。后来这里架设了西张浮桥,再后来黄河流域单跨最大桥——齐河黄河大桥于2018年建成通车,济南人再重经齐河渡黄河,这也是齐河官渡的另一种重生。

燕青官道上的“蒲台渡口”

燕青官道始建于春秋战国,魏晋南北朝时,已成“省府”青州通往鲁西北州、县的大道。 唐朝的道路示意图中,清晰地标明此路自青州向西北经临淄、博昌、至棣州,向西北延伸至燕京。到宋代这条大道沿途不但设有官方驿站,而且还有官宦、大族的私驿。从元朝建都北京,一直到明清,燕青驿道得到进一步巩固和加强。而官道便从蒲台老城过大清河,是为著名的“蒲台渡口”。

蒲台县始设于隋开皇十六年(公元596年),前身是汉武帝时期的湿沃县,有2000多年的历史。金明昌三年(公元1192年),复置蒲台县,在大清河南岸新建蒲台县城,与北岸蒲北镇(简称北镇)隔河相望。这里因处于官道要津,被称作“十省通衢”,是通往京津和入山海关的要道,也是大清河下游唯一的重要渡口。据金代石碑记载,“南望清河影带,昼夜不息,舳舫交错,商旅蝉阵于东西,滨之城市士庶蚊聚。”是说这里船运繁荣,交通发达。《山东通志》记载:“关临广斥,千艘载雪以俱来,镇表海邦,百雉连云而北拱。”蒲关商贸繁荣,官舆商辕,骏马羸驴,才子佳人,贩夫走卒,堪称一时胜景。

到了清代,蒲台县成为大清河航运的重要中转站。《武定府志》记载蒲台,“秦堤拱卫、济水环萦,万秋云翔,千秋海表。”《蒲台县志·蒲台八景之济水拖蓝》描述,“一带清河夹画堤,垂杨袅袅草萋萋,祖龙已去沙丘后,牧笛还吹落照西。”乾隆年间的《蒲台县志》同样也描述了北镇的兴旺,“大清河……向年海舶自闽广来,商贾辐辏,号称殷富。”由此可知,当年来蒲台、北镇经商的人员不仅有山东当地人,还有来自广东、福建的人员,他们用大海船往返运送物资。

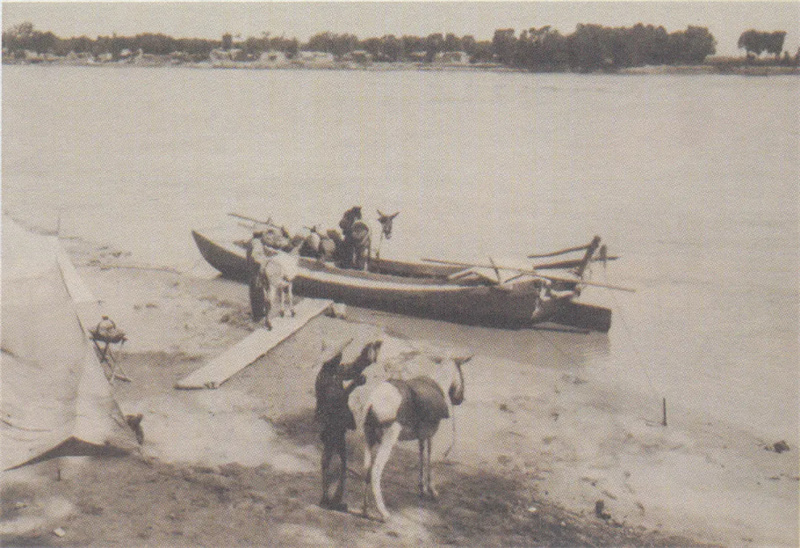

图:上世纪80年代,代替“蒲台渡口”的道旭渡口

清咸丰五年(公元1855年),黄河夺大清河入海之初,蒲台老城附近河槽刷宽30余丈,清光绪二十六年(公元1900年),蒲城以上张肖堂凌汛决口,合龙后溜势突然南移,溜向沿南岸大堤方坑朝东北面去。从此,蒲城由河南变成河北。蒲城与北镇之间的原大清河道在张肖堂决口后两三年内淤塞,蒲城以北的大清河故道虽然不再行水,但蒲城地势低洼的状况未能改变,如今成了洼地“蒲湖”风景区。由于黄河的摆动“蒲台渡口”脱离了河道,原来渡口码头便迁移到“道旭”渡口,与泺口之间黄河水运仍然繁盛。据《北镇志》记载,1931年由滨县运往济南的货物达到7472吨。1933年至1937年间,当时往来船只有3000多艘,年运量达到40万吨。1955年10月,道旭港开通了北镇至济南泺口的黄河下游第一艘客轮“鲁生”号。

图:建成于1972年的北镇黄河大桥,现已改名为滨州黄河大桥,是黄河三角洲地区第一座黄河大桥。

后来,这里的交通流量日益增大,每天在两岸待渡的车辆经常排列数华里之长。1972年,国家在道旭渡口东侧兴建了当时黄河上最长的一座公路铁桥——北镇黄河公路大桥,也是黄河三角洲地区第一座黄河大桥。由于公路事业的发展,渡口的作用大大减弱,“蒲台渡口”随着大桥的通车而彻底退出历史舞台。

黄河最下游的港口“东津古渡”

东津渡位于利津县,是黄河夺大清河入海前,大清河最下游的著名渡口和港口,同时也是1855年之后黄河最东边、最下游的一处名渡。

利津县制历史悠久,早在4000多年前,利津还濒临大海,这里自古漯水、济水等水系纵横、水泊相连,是无与伦比的煮盐宝地,故有“渠展”之称。《管子·地数篇》记载:“楚国有汝,汉之黄金,而齐有渠展之盐”,“渠展”便是指现在的利津县。齐桓公凭借渔盐之利成就了霸业,成为春秋五霸之一。唐尹知章注:“渠展,齐地。沛水所流入海之处,可煮盐之所也,故曰‘渠展之盐’。”《山东通志》载:“渠展齐地……在利津滨海。”制盐经营以及运输贸易带来了巨大商机和利润,因盐而兴,让利津的海运和漕运成为历代朝廷关注的重点。“东津渡”水路联通港口、济南内陆,以及京杭大运河;陆路联通青州、莱州与沧州、冀州,是北京、河北通往山东半岛的官渡。《利津县志》记载此渡口“东达青莱,北连山海,舟车辐辏,烟景迷离”。

图:黄河最下游的港口“东津古渡”

隋唐时期,利津西北滨海沿岸就是渤海湾重要的海运要塞。宋金之际,利津丰国镇成为山东沿海著名海运码头之一,漕粮逆流而上进入京杭大运河,是漕运粮食的重要节点,也是漕运食盐的重要路径。到元明时代,渡口即成东门外热闹繁华之地,建有龙王庙、大王庙,店铺栉比,商旅汇集,车马竞渡,成为利津八大景观之一。清代利津县永阜盐场为山东八大盐场之冠,每年额引盐 55 万包,运销鲁西、豫东、皖北、苏北66州县。清光绪十二年(公元1886年),因黄河水将河口铁门关淹没,出海码头迁至东津渡口处。直到民国初年,东津渡还是水路、陆路的交汇点和货物转运站,民国《山东省志》记载,“昔时沿海民船均集于河口之铁门关,今则该地全然衰微,其贸易均移于利津,故今之利津实河海间之中继地,民船贸易之中枢地也。此地有常关之分,关一年徵额约及三万两云。”

图:利津黄河公路大桥

新中国成立后,组建了利津县航运公司,东津渡仍是黄河重要渡口兼码头,20世纪90年代后,由于黄河经常发生枯水断流,黄河航运被迫停止。2001年9月,新时代的东津渡——利津黄河公路大桥建成通车,成为山东半岛连接京津唐的重要通道。

黄河下游第一港口“泺口古渡”

在山东有黄河第一渡之称的当属泺口渡口。据1986年《济南简史》记载,济南北郊泺口镇是著名的水路码头,为古代黄河上最大的渡口,是连接省会和鲁北平原的咽喉要道,是沿海到内地的重要水上运输线,为商品流转的集散地。

图:1929年,山东济南黄河岸边泺口码头

“泺口”,即发源于趵突泉的泺水入古济水之口。《水径·济水注》记载,“泺水北流注于济,谓之泺口”。据山东建筑大学赵虎教授研究,泺口镇作为行政建制始于金代,《金史·地理志》记载“上泺口为济南府历城县六镇之一”。泺口自古便是水运发达之地,济水连接内陆与沿海,泺水沟通济南城河泺口,便利的水运条件促进了泺口水运的兴盛,带动了泺口航运业和商业的繁华。明崇祯年间刊行的《历乘》记载,“泺口镇,城西北二十里,商人贸易之处,胶莱有司驻焉,鹊山高峙,大清东流,楼船往来,亭阁飞甍,诚一巨镇。”说明当时大清河里通行来往大船络绎不绝。专管官盐运输的山东盐运使司下设胶莱、滨乐两个分司,胶莱分司批验所就在泺口,负责鲁盐外运管理和审批,掌控山东、河南、安徽三省的食盐转运。到了清代,泺口依然兴旺。清同治三年(公元1864年),在泺口设立厘金局。乾隆版《历城县志·盐法》记载,“历不产盐,而城北泺口则商贾聚集之所,凡济南、泰安、东昌、兖沂、曹六府所食之盐自武定府利津县属之永阜场,筑包船运,皆由大清河经蒲关抵泺口,乃分运各州县,故泺口亦山东省运盐之一大总汇也。”说的便是,山东各州县所食之盐,基本全为利津永阜盐场由大清河运至泺口再转运各地。

1855年,黄河从铜瓦厢决口夺大清河入海后,充沛的水量给泺口的航运又带来了机遇,促使泺口商业更加繁荣。光绪二十年(公元1894年),黄河决口淹没了永阜盐场。济南改从官台场筑包,由小清河运送至黄台桥码头,山东盐运使张毓蕖修筑了黄台桥至泺口码头小铁路,这就是“清泺小铁路”,1912年津浦黄河大桥建成通车,张毓蕖又改修为津浦铁路支线,联通了胶济铁路黄台桥支线,将胶济铁路-小清河黄台码头-津浦铁路-泺口码头实现了联通,据《近代山东市场经济的变迁》记载,由郑州来往泺口的民船有700多艘,每年经泺口运至黄河沿岸的食盐约200余万斤,1911年河南运往泺口转运的榨油豆子达4万吨,经泺口转运至青岛的河南草编66399担,还有大量河南蚕绸经泺口转运烟台出口。泺口渡口成为黄河下游贯联东西河道及南北陆路的最大水陆码头,黄河航运上可到达鲁南、河南、山西等地,下可直达入海,集市贸易盛行,镇中商店林立,一派繁华景象。

图:位于泺口渡口位置的济泺路黄河隧道建成通车

新中国成立后,内河航运逐步衰落,食盐运输被煤炭、木材、石料等运输代替,70年代后走向没落。国家在泺口设立渡口航运管理所,后并入山东省交通厅黄河航务管理办事处,负责南北两岸摆渡和港航管理。1988年泺口黄河浮桥建成通车,黄河航运正式退出历史舞台。如今千里黄河第一隧“济泺路隧道”也已于2021年建成通车,泺口渡口已经成为历史的一段记忆。

黄河航运的变迁,是社会发展进步的印证和缩影。黄河渡口码头既是有形载体,也是无形传统文化的一种传承,更是特有的历史印记,让我们共同珍惜这份珍贵的文化遗产,进一步深挖与黄河渡口有关的历史文化资源,作为黄河文化宝藏,开发好文化旅游,讲好黄河故事。(张庆民)

编辑:田光 录入:徐文彪 审核:陈宁

中国政府网

中国政府网 水利部

水利部 黄河水利委员会

黄河水利委员会